運動場上的臺灣女力

臺灣傑出女子運動員,曾用運動為臺灣在國際賽事書寫下一頁又一頁的精采篇章,不禁讓國人讚嘆她們巾幗不讓鬚眉之颯爽英姿,也展現巾幗力扛爭金的昂揚氣魄。為此,本展覽將以文字撰述、圖像描繪、影音紀錄等方式,帶領國人深入了解國家英雌之英勇事蹟、成長背景、訓練情景、競賽成績及心路歷程,藉此 喚起、連結、建構社會大眾對臺灣體育運動的集體記憶。

女性運動競技史

回顧女性運動競技史可得知,在古代奧林匹克運動會(以下簡稱奧運會)中,基本上是嚴格禁止女性參與、觀看,雖說有專為女性開辦的赫拉運動會,但對於女性參加運動競技仍有諸多限制。1896年,現代奧運會之父——古柏坦(Pierre de Coubertin,1863-1937)男爵號召世界青年參加「第一屆雅典奧運會」時,因他個人意欲遵循古代奧運會的規制與傳統,不贊成女性在運動場上參與公開競技,故奧運會開辦之初即無規劃女性可參賽項目。

女力躍上世界競技舞臺

「1900年第二屆巴黎奧運會」時,雖有在網球與高爾夫球兩項目中,首開女性運動員參賽的先例,但接下來的第三至八屆(1904-1924)的奧運會中似乎僅能在射箭、網球、花式滑冰、游泳、跳水、擊劍等項目見到少數女性的身影。1928年對女性運動員而言,應該算是劃時代的分水嶺,因為國際奧委會正式允准「第九屆阿姆斯特丹奧運會」增設女子田徑和團體體操項目,由此為界,之後女性選手參加奧運會的人數與競賽項目有逐漸攀升的跡象。不過,礙於古柏坦男爵仍抱持堅持反對女性公開競技,所以在接下來的「1932年第十屆洛杉磯奧運會」、「1936年第十一屆柏林奧運會」,女性其實可參與之奧運會項目並不多,且人數也僅約男子選手的十分之一,間接壓抑意欲在世界體育運動競技最高殿堂大展身手的各路女力們。

國家女力~臺灣傑出女性運動員

臺灣,戰前自1932年林月雲與蕭織首次獲選代表臺灣赴日本東京參加「第十屆奧運會全日本預選會」角逐奧運會資格後,登上國際體育運動舞臺嶄露頭角遂成為臺灣傑出女性運動員砥礪前行的目標理想。戰後,從1948年至2024年為止,代表臺灣實際登上奧運會場的總人數共計有916人,其中女性339人,佔37.25%。若深入從各屆臺灣女性運動員參加比例觀察,可得知女性參加人數不僅有逐年上升的現象,甚至還於1996年時首次超越臺灣男性運動員參賽人數,至2000年時更達61.81%,一舉躍升成為臺灣體育運動界征戰國際舞臺的主力。

巾幗不讓鬚眉力扛爭金

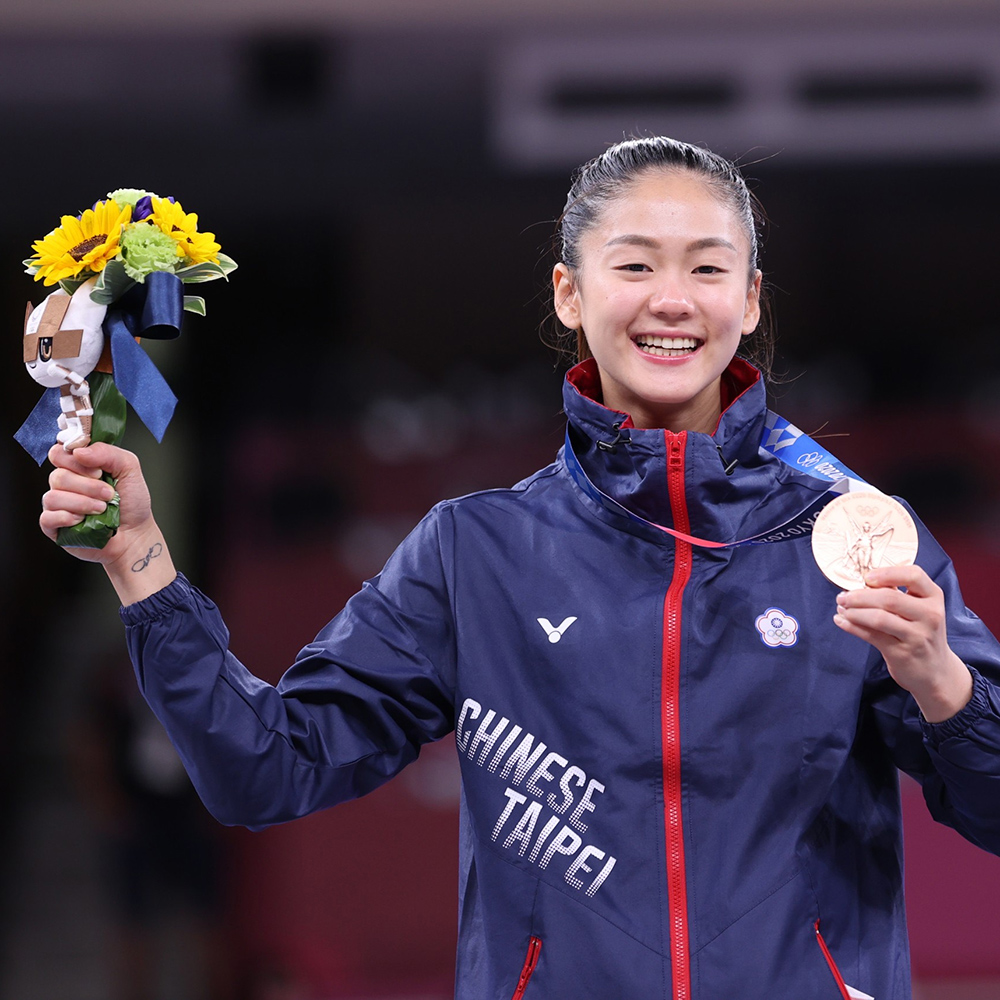

值得重視的是,若從臺灣女性運動員參與亞、奧運會獎牌榜觀之,可發現臺灣女性運動員在亞運會的奪牌成就,絲毫不亞於臺灣男性表現,可謂是比肩而立;不過到了奧運會殿堂上,臺灣女性運動員的奪牌數(11金、4銀、18銅【獎牌計算,含混合項目與示範賽,以下皆同】)則是大幅超越臺灣男性運動員的成績(3金、7銀、12銅),已然成為臺灣在奧運會奪牌的希望寄託。

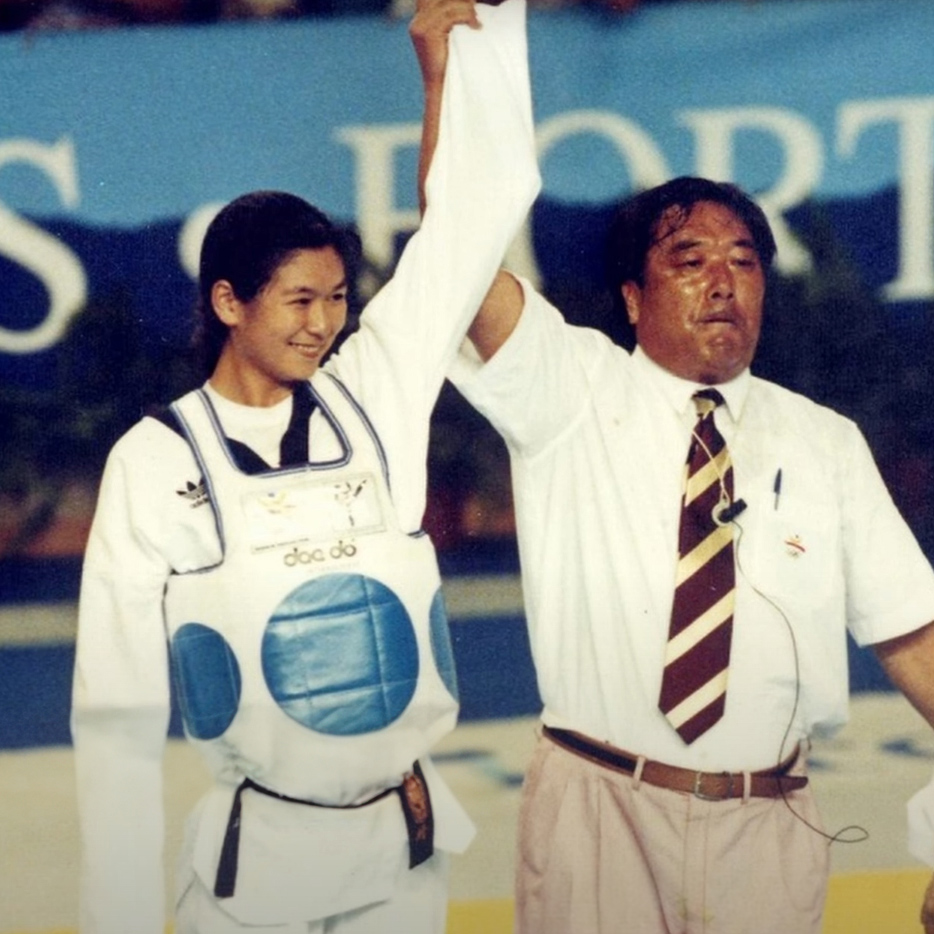

女力崛起跆起臺灣首金

所以,當細數、翻閱國家英雌——臺灣傑出女性運動員,她們曾經用運動生命為臺灣在國際賽事書寫下一頁又一頁精采絕倫優異表現所締造之事蹟時,均不禁會讓國人讚嘆她們巾幗不讓鬚眉之颯爽英姿,以及巾幗力扛爭金的昂揚氣魄。爰此,為保存、典藏、展示臺灣傑出女子運動員之事蹟,相信是件刻不容緩的任務,這對傳承、體現臺灣體育運動的歷史記憶、發展脈絡,乃至於展望體壇未來有著不可言喻的重要性。今後數年間,體育運動文化數位典藏平台將以陸續建構臺灣傑出女性運動員之運動生涯軌跡為目標,藉由文字撰述、圖像描繪、影音紀錄等方式,帶領國人一窺國家英雌的成長背景、訓練情景、競賽成績及心路歷程,藉此喚起、連結、建構社會大眾對臺灣體育運動的集體記憶。