林季嬋

成績紀錄:

1996年 亞特蘭大奧林匹克運動會女子 400公尺自由式 第11名

1996年 亞特蘭大奧林匹克運動會女子800公尺自由式 第9名

泳道初識:從「會溺水」到泳池起點

7歲那年,林季嬋開始到泳池學游泳的理由,並非興趣使然,而是起因於一場命理師的預言。因為,命理師曾說她在8歲時,將會遭遇「溺水」,所母親決定反其道而行,先送她去學游泳,卻意外開啟了她一段與水為伍的生命旅程。她笑說:「會溺水就早點溺吧!」這句母親的半開玩笑話語,反倒成為她游泳生涯的起點。

-

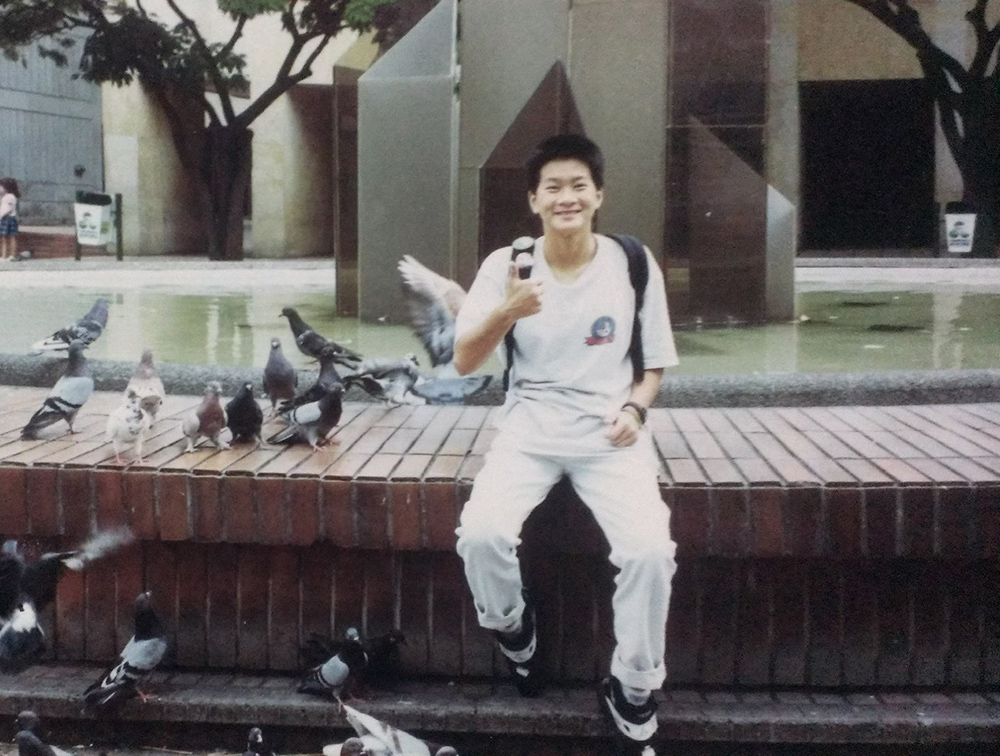

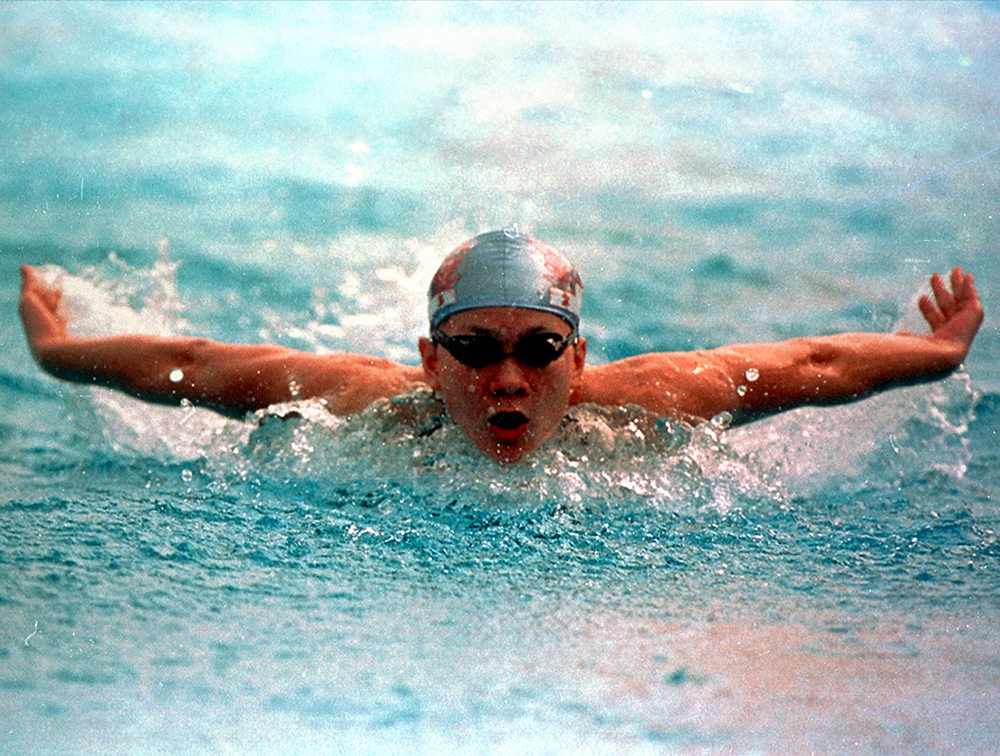

林季嬋參與2000雪梨奧運之個人照。資料來源:林季嬋。

林季嬋參與2000雪梨奧運之個人照。資料來源:林季嬋。 -

逐步成長:從童年練習到國際舞台

林季嬋就讀高雄市三民區獅湖國民小學,4、5年級便多次赴美移地訓練,參加亞洲分齡錦標賽,很小就開啟為國征戰的生涯;此外她在僅9歲時,便擊敗很多大姐姐們,代表高雄市參加1989年「臺灣區運動會(以下簡稱區運會)」,展露極高的游泳天分。到國中二年級時,為提升訓練強度,教練開始將她調整至與男選手一起訓練;因此在1992年的宜蘭區運會上,林季嬋便已13歲之齡,打破全國女子800公尺自由式紀錄,豎立起在臺灣長距離不敗的神話,其之後所創下的800、1500公尺紀錄,至今仍無人能破。

-

林季嬋參與1997年世界杯短水道游泳系列賽北京站女子100公尺自由式奪得金牌。

林季嬋參與1997年世界杯短水道游泳系列賽北京站女子100公尺自由式奪得金牌。

資料來源: 中央通訊社影像空間。 -

體力優勢:長距離訓練中的孤獨與堅持

因為體能優異,林季嬋從小就專攻400公尺與800公尺自由式,教練也誇讚她天生註定就是長距離的命,因為名字就是:「嬋季林(臺灣國語)」。她回憶訓練生活時說:「每天的樂趣就是看誰被教練修理」,只因教練為讓她有訓練目標,便表示:「你每天挑一個男生一起游,妳若摸到他的腳底,我就修理他」,這也變成了林季嬋訓練時最大的動力與樂趣。一日練兩餐、甚至暑假練三餐的日程,使她每日練習量隨便就超過40,000公尺,幾乎是馬拉松的水中版本。她說,練習很苦,但教練總能找到方法激勵,有時候也會以模擬比賽的方式進行調整。這樣的訓練日常,讓她從國訓中心一路練進奧運。

-

年僅十六:最年輕的奧運女將之一

1996年亞特蘭大奧運,16歲的林季嬋正式進軍奧運,她說當時壓力極大,但教練卻僅說:「你目前排名倒數,還有什麼好緊張?」,她心想也對,反而釋然放鬆游出佳績,以800公尺自由式分組第1晉級準決賽。準決賽時,高雄訓練的伙伴們都熬夜觀賽,另若林季嬋晉級決賽,全隊明天就可以不用晨操,所以大家都用盡全力幫忙加油到最後一刻;可惜啊!還是要晨操,臺灣游泳界長距離傳奇的林季禪,最終以0.4秒、一個手臂之差名列第9(目前我國奧運女子游泳最佳)無緣決賽,只差一步就可以登上世界前8。

-

1997年臺灣區運會林季嬋於女子400公尺混合式勇奪金牌。資料來源:中央通訊社影像空間。

1997年臺灣區運會林季嬋於女子400公尺混合式勇奪金牌。資料來源:中央通訊社影像空間。

-

1996年臺灣區運會林季嬋在游泳項目中囊括7金牌、1面銀牌。

1996年臺灣區運會林季嬋在游泳項目中囊括7金牌、1面銀牌。

資料來源: 中央通訊社影像空間。 -

曼谷亞運:意外與轉折中的體悟

1998年曼谷亞運,林季嬋自認表現失常,在個人800公尺自由式項目未能發揮理想,成績僅列第4,讓她自責不已;反倒是不被看好的4x100、4x200公尺自由式接力項目和隊友攜手奪得2面銅牌。對此,她坦言年紀漸長後對教練的信任與配合度下降,心理狀態無法穩定掌控,比起技術與體能,心態成為最大關卡。

-

林季嬋參與2000雪梨奧運參賽之簽名泳帽。資料來源:林季嬋。

林季嬋參與2000雪梨奧運參賽之簽名泳帽。資料來源:林季嬋。 -

雪梨奧運:另一種成長與世界交流

2000雪梨奧運,已屆20歲的她自知體能達臨界,抱著學習心情出賽。她坦言:「那時候比較像是去觀摩、去累積經驗」。但也正是在那段期間,她與外國選手交流訓練心得,驚訝發現原來臺灣教練的訓練方法其實與國際相差無幾,「過去常覺得教練在唬人,後來才知道,原來他們是有系統、有根據的」。

對後輩的寄語:願你不只是會游,還願意游

結束選手生涯後,林季嬋回歸校園攻讀學位,並轉身教職,為培育新世代優秀運動選手而努力著,但她也對長距離項目未來的發展直言:「不是現在的選手不行,是太累了,沒人想游。」她認為,問題不在能力,而在於願不願意承受訓練之苦。她並不苛責,而是以理解的語氣說:「選擇辛苦的路,本就不容易。希望有一天,有人能打破我保持至今的紀錄,證明這條路依然走得通。」

-

2022杭州亞帕運林季嬋與男子S14級游泳選手施閔軒合照。

2022杭州亞帕運林季嬋與男子S14級游泳選手施閔軒合照。

資料來源:林季嬋。 -

泳道的延續:紀錄之外的教育使命

林季嬋的人生,不只是打破紀錄的選手,更是傳承經驗、啟發後輩的教育者。她曾說:「游泳池是我第二個家」,而她所投注的每一段教學、每一次對話,都是另一場無聲的比賽——一場關於堅持、理解與成長的接力。